きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと

ケイヒの加工

特有の香味がある「ケイヒ」(桂皮)はケイ(桂)(クスノキ科)の樹皮を乾燥したものです。その乾燥品の中には「筒桂」(つつけい)と「企辺桂」(きへんけい)と呼ばれるものがあります。

「ケイヒ」の製法は先ず、太い幹の皮部に根元から約40cm間隔に刃物で水平方向に切込みを入れ、切込みと切込みの間に更に縦向きに切込みを入れてここから樹皮をきれいに剥ぎ取ります。この剥ぎ取った皮はそのまま乾燥すると巻き込んで筒状になります。これを「筒桂」と言います。また、剥ぎ取った皮が巻き込んでしまわないように竹の棒等で成型したものを「企辺桂」といいます。一般的に皮が厚く香気も味も最高のものを「企辺桂」に加工されています。

また、この他にもケイヒには産地の違いや、1本の木の使用部位の違いなどから等級名や呼び名はいろいろあります。現在の「ケイヒ」の主産地はベトナムや中国です。

ここでは富山大学の藤野廣春先生にベトナムTra My県におけるケイヒの加工調製の方法を教えていただきました。

ベトナムのケイヒ(企辺桂)について<

ベトナムは古来から桂皮の産出国であり日本とは関係の深い国でもあります。1998年12月にベトナム中部Quang Nam省のTra My県周辺の調査を行いました。ここは、ベトナムの桂皮の一大産地であり、民家の庭先でもケイノキ(Cinnamomum cassia Blume)を見ることができました。我々は県の中心的人物、人民委員会やその直営会社、桂皮の加工・卸し業者に聞き取り調査を行いましたが、今回は独特の加工「企辺桂」の様子について簡単にご紹介します。

|

|

|

| ベトナム中部(Quang Nam省)の庭先で見られたCinnamum cassia | ||

|---|---|---|

地図 >> 企辺桂の調査地

企辺桂の加工手順

|

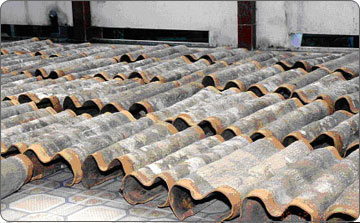

| ほぼ完成したケイヒ(企辺桂)の乾燥風景 |

|---|

|

|

| 雑誌を使って加工の説明を受けている様子。 両側を板で押さえ、上からは竹で挟み込む。 | 両端を割れないように削り、縁は巻き込まないよう竹を薄く削った片で支える。 |

|---|

|

|

| 両端に木の型を入れて徐々に形を作る。 | だいぶ加工が進んだ段階。 |

|---|

|

|

| 完成したものは屋内で乾燥する | 天候不順のため屋外で乾燥中のケイヒ |

|---|

右の写真は、「企辺桂」の加工中のものを入手した時に使われていたものです。写真 1は背の部分に当てる木の棒(2×3cm角、長さ54cm)で、写真 2が中を支える木の板(幅9.5cm前後、幅55cm)が2枚、写真 3は縁が中に巻き込まないように支える竹を薄く割った片(長さ9~10cm)が20枚で写真 4は上から挟み込む竹の棒(長さ40cm)が6本で、写真 5は締めたり結わくのに使われた竹を薄く剥いで紐状にしたものです。

|

|

| 皮去り企辺桂 | 筒状のケイヒ(桂皮)の乾燥風景。 通常日本国内で流通する形状 |

|---|

|

|

| 筒状ケイヒ(桂皮)の加工-1 汚れなどを削り取っているところ |

筒状ケイヒ(桂皮)の加工-2 |

|---|

| クラス | 重さ(d.w./g) | 精油層 (全体の厚さに対する割合) |

厚さ |

|---|---|---|---|

| 特級 | 700g以上 | 50% | 3mm以上(生では10mm以上) |

| 1級 | 500g以上 | 50% | 3mm |

| 2級 | 400g以上 | 35% | 3mm |

| 3級 | 300g以上 | 25% | 2mm |

| 4級 | 200g以上 | 15% | 2mm |

| Broken |

現在、日本へのケイヒ(桂皮)輸入量の90%は中国産品とされています。企辺桂のような高級品は日本国内では殆ど流通せず、大半は筒状やBrokenなどのようです。

今回は「企辺桂」の加工の紹介に留め、ケイヒ(桂皮)の詳しい調査や研究報告等については日本薬局方1) 、嶋田康男2) 、小松かつ子ら3) 、近藤敏江ら4)の報告を見て下さい。

- 第14改正日本薬局方・解説書、D-327~D-333

- 生薬の選品と評価〔Ⅰ〕、大阪生薬協会生薬談話会、平成5年

- ベトナム、タイ、ミャンマーにおける伝統医学並びに天然薬物資源の研究、平成9年度~平成10年度科学研究費補助金(国際学術研究)研究成果報告書(代表者:門田重利)P.41~p.52

- ベトナム産桂皮市場品の形態について、Natural Medicines 54(1)、1-6、(2000)

- 藤野廣春先生

昭和42年4月 富山大学薬学部附属薬用植物園に勤務。現在に至る。

藤野先生は南米(パラグアイ)、タイ、中国、インドネシア、ベトナムなどの薬用植物の調査を活動的に続けられています。

- はじめに

- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~

- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~

- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~

- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~

- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~

- 「おきぐすりのふるさと」富山

- 小豆島のオリーブの魅力

- 種子島におけるガジュツの収穫

- 鞆(とも)の保命酒

- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々

- 日本に一つ日本一の味噌の天神

- ハスって、な~に?

- 熊本名産「からし蓮根」

- 薬用に用いる「ハス」

- 牧野富太郎

- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~

- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~

- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~

- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~

- くすり屋の町 道修町

- 除虫菊

- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 茯苓の産地を訪ねて~1~

- 茯苓の産地を訪ねて~2~

- ローズヒップに出逢う旅:チリ

- ベトナム桂皮