きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

四季の色「草木染」

今回は、夏の草木染として藍の生葉染を取り上げてみます。

藍染は最も代表的な植物染料(草木染)の1つで、日本をはじめ世界各地で行われていました。日本では、タデアイと言う植物の葉を採集・乾燥し、染料の元となる<スクモ>を作ります。

そのスクモに石灰水などのアルカリ水と、ふすまなどの栄養源を与えて醗酵させ染織液を作るのが伝統的な方法でした。現在でも数軒の紺屋と呼ばれる染屋が残っていますが、その染色法はこれまで紹介した草木染の方法と大きく異なります。

藍染めは一般的に<建て染>と呼ばれ、染色液の中に布を浸け、染料を吸収させた後、強く絞って空気中で酸化すると色が発色・定着するというものです。煮出して染色液を作るこれまでの方法と異なり、タデアイの葉から作る<スクモ作り>や、そのスクモを元に染色液を作ることがとても難しく、なかなか一般には手の出せない方法でした。

今回紹介する藍の生葉染は、タデアイの葉があればどなたでも取り組める方法です。近年は藍を育てておられる方も多くなってきましたので、生葉が手に入るものとして説明します。

藍の生葉染 シルクのスカーフと綿のハンカチを染める

出来上がりのイメージ

▲ 藍の生葉染 出来上がりのイメージ

用意するもの

- タデアイの生葉(300g程度)

- ミキサー(家庭用)

- 漉し袋(こし網)

- 消石灰

- (あれば)ハイドロサルファイト

- バケツなどの容器4個

- ビニール手袋

工程

染色液を作る

1. 2リットルの水に消石灰大さじ2杯程度入れよく攪拌しておく。

2. ミキサーにタデアイの生葉を70~80g入れ、葉が隠れるまで水を入れる。

3. 緑色の液になるまで、20秒~30秒ミキシングする。

4. 漉し袋(こし網)に液を入れよく絞る。絞りカスを別の容器に捨てる。

5. 2.~4.を繰り返し染織液の量を増やす(4回程度)。

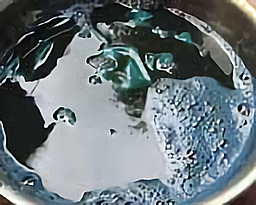

6. 1.で作っておいた消石灰の上澄み液を徐々に染織液の中に入れ攪拌する(200cc~300cc)。液表面の泡がグリーンからブルーに変わる。

7. もし手に入ればハイドロサルファイト(還元剤)を1g~2g程度入れる。(ハイドロサルファイトは染色助剤で、還元漂白剤として一般的です)

染色する

1. ビニール手袋をして、あらかじめ水に浸けておいた絹のスカーフをよく絞り染色液に浸ける。

2. 染色液の中でスカーフの布をゆっくり動かす(3分程度浸けておく)。

3. 染色液からスカーフを引き上げよく絞って空気中で広げる。布を広げると見る見るうちに色が変わります。(空気酸化、空気中で広げておく時間は10分程度)1回目の色が染まる。

4. 同じようにして2回、3回と染重ねる。

(綿のハンカチも同じようにして染めますが、洗濯バサミのところを持ち、外れないようにして染めます。折りたたんでいるので出来るだけ丁寧にめくりながら染めます。)

水洗する

よく空気酸化させた後、よく水洗し陰干しして出来上がり。

今回はこれまでと方法が異なるので、出来るだけ分かりやすいようたくさんの写真を準備しました。参考にしてください。

タデアイは山陰地方で育てられている方から分けていただきました。

ビニール袋に入れて運びましたので少し枯れたようになっていますが充分使えました。たくさんいただきましたので乾燥葉として保存します。

藍の生葉染で絹(シルク)を染めるととてもきれいなブルー(空色)になりますが、堅牢度はあまり強くありません。

又綿を染める場合は少しハイドロサルファイト(還元剤)があるとうまく染まります。

綿のハンカチは布を折りたたみ、洗濯バサミではさんで簡単な絞り染をして遊んでみました。

染色液をたくさん作るのはなかなか大変ですが、やはりブルーが染まるのは魅力的です。また、空気にふれると発色するのがなんとも不思議です。小さな物をいくつか染めて楽しんでください。