香り等の優劣を競う「香合せ」は一つのテーマに時問が掛かる点、より短時間でしかも色々な楽しみ方が考案出来る「組香」へと遊戯方法が変りました。

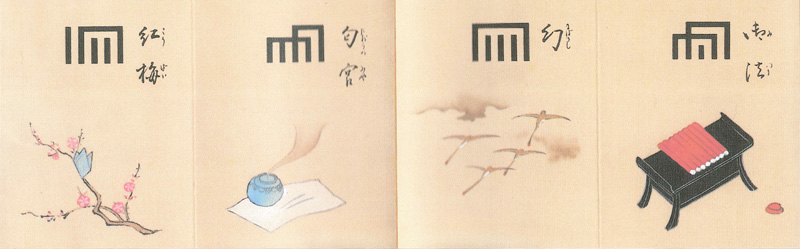

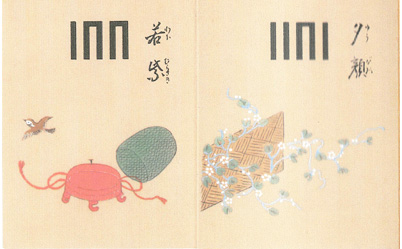

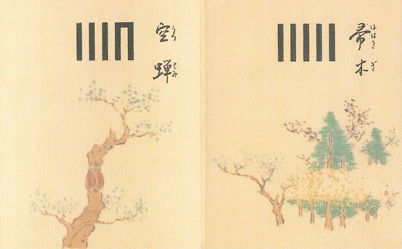

例えば、「源氏香」は五種の香で源氏物語の経緯を作図に依って表現し、「競馬香」は四種の香を使って加茂の競馬の有様を香りの上で楽しむと言った具合です。

この点、香銘の連歌的変化を楽しむ「炷継香(タキツギコウ)」の要素も入っていますが、更に複雑化したものとなっています。又、構造の説明の為に、その基本となる和歌などの「証歌(ショウカ)」を用意し、構成要素も「一・二・三・ウ」や「春・野・雪」等と言った言葉を使う様になりました。

14世紀の頃「十炷香(ジュッチュウコウ)」が生まれ、15世紀には「香合せ」よりも「組香」をより楽しむ様になりました。

香道流派の確立

室町幕府 八代将軍 足利義政(1436~1490)に命に依り、御香所長官 三條西實隆(1455~1637)に師事して、古来の香の諸式を学んでいた兵法指南役 志野宗信(1445~1523)が、それまで各人が勝手に定めた香を楽しむ方式を、三代将軍 足利義満(1358~1408)に武家の礼法を伝えた小笠原長秀(?~1425)によって伝授された小笠原流を採り入れて当世風に改めた新しい香道の様式「志野流」の基礎を創りました。

室町幕府 八代将軍 足利義政(1436~1490)に命に依り、御香所長官 三條西實隆(1455~1637)に師事して、古来の香の諸式を学んでいた兵法指南役 志野宗信(1445~1523)が、それまで各人が勝手に定めた香を楽しむ方式を、三代将軍 足利義満(1358~1408)に武家の礼法を伝えた小笠原長秀(?~1425)によって伝授された小笠原流を採り入れて当世風に改めた新しい香道の様式「志野流」の基礎を創りました。

ここに、三條西實隆によって宮中の方式を継承し纏めた「御家流」と、二派が出来上がりました。これが現在、第23世 三條西堯水師による「御家流」と、第20世 蜂谷宗玄師による「志野流」の基礎となりました。

ここに、三條西實隆によって宮中の方式を継承し纏めた「御家流」と、二派が出来上がりました。これが現在、第23世 三條西堯水師による「御家流」と、第20世 蜂谷宗玄師による「志野流」の基礎となりました。

「東山文化」

この頃の風流人、村田珠光(ムラタシュコウ、1423~1502)も同様に、茶に関して研鑚、一休禅師に師事して今日の「茶道」の基礎を確立、ここに「東山文化」が生まれました。

「道」とは・・・

「道」とは、中国で興きた「芸」や「術」が、日本人の持つ独特の感性によって発展・成熟されたもので、人の究極の理想である「真・善・美」、或は、「人生の悟り」を訴求し感得する求道の手法とも言え、その中でも、香道・華道・茶道は、その奥に存在する「もののあわれ」を日本人独特の心情で表現した芸術と言えましょう。