きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと

翌11日はホテルを8時半過ぎに出発し,山道を走ること1時間余りで英山県に着いた。

先ずは英山百草堂実業有限会社に行き,案内をお願いする。社内では茯苓のほか,山梔子,香附子,石菖蒲,白羌蚕などの生薬が目についた。すぐにそこを出発し,15分ほどで最初の目的地の山間部に着いた。

昨日と同様,松林を切り開いた場所であった。栽培方法も全く同様であった。栽培者が細長い鍬でひと掘りふた掘りすると,大きな菌核が気持ちよく出てきた。茯苓栽培には失敗がないように思われた。

さらにそこから1時間ほど走って,峠らしき場所を超えると安徽省で,まもなく白帽に着いた。

12時を少し過ぎて,昼食に良い時間で,ここには野生動物の鍋料理を食べさせる有名な店があると言い,連れていただいた。驚いたことに,メニューに麝香肉があった。他に野羊と野狗というのがあった。野羊というのは何とか判るが,野狗というのは判らない。まさか野犬ではなさそうである。

SARS事件と関連があるか否か判らないが,あらかじめずいぶんと加熱された肉がそれぞれ別の鍋に入れられた。それぞれに特筆すべき味はなかったが,珍しさが手伝って食が進んだ。

食後,野羊がつながれているというので窓から下を見たが,ヒツジとはまったく非なる初めて見るシカに似た動物であった。地方ではまだまだ野生動物は重要な食用資源であると聞いた。

この辺りは,私が近年マオウを求めて歩き回ってきた乾燥地帯とは異なり,森林が多く,緑の豊富な地域であり,野生動物もまだまだ豊富に棲息しているように思われた。野羊は翌日の昼食時にも戴いた。

大規模な栽培地

午後はもう少し大規模な栽培地を案内していただくことになった。

車で山間部へ30分余り入った場所に目的地があった。辺りでは霊芝も栽培されているが,残念ながら収穫が終わった後であった。ここでの茯苓栽培は少し変わっていて,菌糸を榾木に植え付けたあと,小さな茯苓菌核を切った種芋を菌糸とは反対側に付着させることである。こうすることにより,菌核がより形成されやすく,また大型になると説明を受けた。

植え付ける菌糸を培養したビニル袋の数は榾木の大きさによって変えられているようであった。また,栽培人は昨年茯苓を栽培した場所で同様の栽培を行ない,連作障害のために小さくしか育たなかった菌核を種芋として利用している。これもまた独特のアイデアである。こうして,個人的に種々のノウハウが開発されているのであろうか。

この日はちょうど収穫の日であったのか,あるいは我々のために日程調節してくれたのであろうか,畑にはゴロゴロと茯苓の菌核が並べられていた。その大きさから判断して,一つ平均1キロ程度であろうか。ここぞというところを掘れば必ず出てくるのである。これでは茯苓突きの楽しみはないであろうが,換金目的にはこれ以上の方法はない。現代中国では,茯苓は茯苓突き(鉄製の針)で突き探すのではなく,鍬で掘り出すのである。

また,下の方の一角にはマツの根の根頭部を利用して栽培した場所があり,そこからは一抱えもある菌核が出土してきて驚かされた。根頭部はただ太くて大きいだけではなく,そこにはとくに大型の菌株が育つのだと教えられた。

そういえば,台湾でも樹木を薬用にする際には,必ず根頭部のみが利用されていて,青草店の店主から薬効的に優れているからだと説明を受けた。オウバクのベルベリンも根元付近に最も含有量が高いことが知られている。

改めて根頭部の特殊性を知った。

このあたりは全国的にも貧しい地域であると聞かされた。

調査後,茯苓栽培者のその田舎の農家に案内していただくことになった。敷地は十分に広く,昔の日本の田舎の農家と変わりないように思われた。中庭も広く,今は茯苓加工の時期なのだろう,奥様を始め家族全員がその加工作業に従事されていたが,他の作物の収穫時期でもあり,野生の蘇(エゴマに似ているが実は細かかった)の穂を干したり豆のサヤを剥いたり,忙しくされていた。

案内された奥にある薄暗い部屋には霊芝のたくさんの胞子が敷き詰められていた。来年度の栽培用の種なのであろうか。

この辺りの農家の年間の平均的な現金収入は3000元弱だそうだ。食糧は自給自足であるから良いとしても,厳しい金額である。あるいは,案内された農家は比較的裕福なのかも知れない。

茯苓の栽培面積に加え,霊芝の売り上げなどを計算すると,平均を上回るように思われた。ただ,茯苓菌核の農家からの買い上げ価格が昨年大幅に下落したために,今年は栽培者が少なくなったと聞いた。今年の価格は少し持ち直したようであるが,この辺りで生で1キロ5元(約75円)強である。

この家ではより付加価値をつけるため,皮を剥いて乾燥して出荷している。それでもキロあたり12元ほどにしかならない。皮を剥いてしまえば,乾燥歩留まりは4割程度であるから,それほど収入が増える訳ではなさそうである。

日本はこうした中国の零細農家に茯苓の供給を依存しているのである。何も茯苓に限ったことではない。茯苓はまだ安定供給がなされている薬材であろう。中国の薬物資源について,その現状や確保を,我々はもっと真剣に考える必要があることを痛切に感じた。

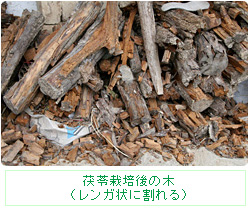

歴史のあるしっかりした木製の門をくぐって外に出ると,右手に茯苓の栽培が終わった榾木が積まれていた。

薪として利用されるのであろうと思われるが,昨シーズンのものらしく,放置によって茯苓菌によるさらなる腐朽が進んでおり,いわゆる赤腐れ状態となり,木は特徴的にレンガ状に割れていた。

野生の茯苓を探すときは,このように赤く変化した切り株を探してその辺りを突き探すのである。

一方,その横には天麻栽培に使用された榾木も積まれており,こちらの方は腐朽が進まず,特徴的な黒い菌糸のようなものが絡まりついていた。

その量から推し量っても,かなりの天麻が栽培されていたものと判断され,これもかなりの収入源になったものと思われた。

この日も収穫の多い一日であった。茯苓調査の後は倉庫にも案内していただいて,そこでは床に散らかった蒼朮を見た。野生品と栽培品があって,野生品の方が細くて貧弱である。あいにく停電で,それ以上の見学はできなかったが,近くに蒼朮の栽培地があるというので明日案内していただくことにした。

この日は英山賓館に宿泊し,夕食時には,大きな茯苓を掘り出した興奮もさめやらぬまま,トウガラシの利いた辛い料理とともに白酒を楽しんだ。

蒼朮の栽培

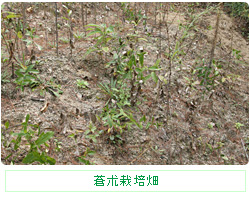

翌10月12日は今回の調査の最終日となった。午前中は蒼朮の栽培地を見学し,午後にいよいよ茯神の栽培地へ案内していただけることになった。

蒼朮の栽培地は昨日訪問した茯苓栽培地のすぐそばであった。ちょうど花の時期で,白い独特の花が咲いていた。

栽培地のその切り開かれ方からして,どうやら茯苓栽培の後地利用であるようだ。野生品あるいは栽培品の根茎を種芋として割って植え付け,2年ほどで収穫できるようだ。 株間は広く,栽培地というよりは野生状態に近いように思われた。近くに野生株もあったが,花はなかった。

付近には紫花羌活の原植物と思われる植物やオミナエシが花を咲かせており,チャも咲き始めていた。茶はこの辺りの農産物として最大の収入源であると聞いた。とは言え,往復の車中から望んだ茶畑には所々で茶色く枯れた部分が見られ,日本のそれに比して,決して管理の良い状況だとは思われなかった。

岳西県の茯苓栽培地へ

町中のレストランで,初めて口にした苦瓜? 酒(ニガウリビール)や菊花? 酒で喉を潤わせながら昼食を済ませ,午後は車で1時間あまり急な山を登って,3時半頃に目的地の岳西県の茯苓栽培地に着いた。これまで見てきた茯苓栽培地に比してかなり広い栽培面積であった。

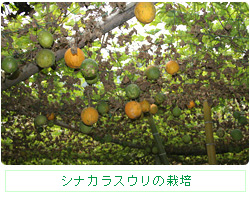

最初案内されたところは他人の栽培地で勝手に掘ることは出来ないというので,再び車に乗ってすぐ近くだという案内人の栽培地へと向かう。道路脇にはシナカラスウリ(括楼根の原植物)が棚作りにされ,黄色く果実が実っている。どうしても私は茯苓以外の植物にも興味がいってしまう。車を止めて写真を撮りたいと思ったが,さすがにためらわれた。

細い道を一気に上り詰めると広い庭があって,籠一面に並べ入れられた茯苓の薄切片が干されていた。平坦な庭に続く斜面が茯苓の栽培地であった。早速掘っていただくが,今まで見てきた場所と大差はない。斜面の下にシナカラスウリの栽培棚が広がっていて,どうしてもそちらの方が気になる。

山間部で日没にも近かったので,少しでも色温度の低いうちにと,私はしばしそちらの方へ写真撮影に行くことにする。

茯神掘り

戻ってくると,いよいよ茯神掘りが始まった。

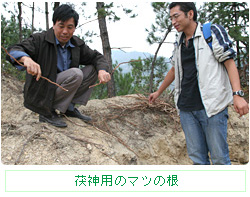

興味津々で見ていると,実に見事な茯神がいとも簡単に出てきた。野生でもこれほど立派なものはないというほどの完璧な茯神である。大きな洋梨形をしていて,上側に芯が付いている。目から鱗とはこのことである。

これまで説明してきたように,普通の栽培では榾木の一端に菌種を付けて土中に埋め置かれる。ここでは,その菌種を付けた榾木の反対側の一端に長さ 50~60センチばかりの細いマツの根を付着させて埋め置くのである。そうすると茯苓の菌核は榾木の端には形成されず,さらに先のマツの根の先端部に形成されるのである。

どなたが考え出されたのかは知らないが,ただ“敬服”の2文字を持ってしかこのときの感動を言い表す言葉が見つからなかった。野生でも,切り株に付く場合はその先端に菌核が形成されることはこれまでの茯苓突きの実体験を通して知っていた。生きた立ち木では根元にも菌核が形成されるが,切り株の場合には根元には全く見つからない。物の本に,切り株から2~3メートル離れた場所に菌核があると記されている所以である。

ここでの栽培は茯苓菌のその性質を利用しての栽培なのである。

少なくとも案内者の現栽培人のアイデアではなく,かなり以前から行なわれてきたと説明を受けた。発案者は野生茯苓の生態を詳しく観察してヒントを得たに違いない。

それにしても,中国人の執念とも言うべき努力には感心させられる。日本人は他人から教えられることに慣れてしまったのか,あるいは過去の習慣を維持することを大切にするあまりか,ハングリー精神を失ってしまっているように思われた。茯神栽培にはただただ感心するばかりで,以後は何の質問もできなかった。

調査を終えて

午後4時半を過ぎ,日没近くになり,皆で記念撮影をして,今回最後となった調査地を後にした。3日間の短い調査旅行であったが,毎日,それも段階的に知識が増えたおかげか,戸惑うこと無く充実した調査結果が得られた。

やはり,こうした調査は団体旅行では難しいことをひしと感じた旅行でもあった。

この日は安徽省岳西県の大別山賓館に宿泊し,翌日は高速道路で省都の合肥へ行き,そこから中国南西航空機で北京に向かい,帰国の途についた。現地でお世話になった湖北恵涛九資河薬業有限公司の馮政光総経理をはじめとする関係諸氏に厚くお礼申し上げる。

- 御影雅幸先生

- 1948年 大阪府に生まれる

- 1973年 近畿大学薬学部卒業

- 1975年 富山大学大学院薬学研究科修了

- 富山医科薬科大学和漢薬研究所助手

- 金沢大学薬学部助教授を経て、現在金沢大学薬学部教授 薬学博士

- 専門分野 : 生薬学、薬用植物学

- 研究課題 : 和漢薬の品質評価に関する研究

- バイオテクノロジーによる薬用植物種苗生産に関する研究

- 和漢薬基源の歴史的変遷の解明研究

- ハーブ大全 (小学館)

- 生薬学概論 (南江堂)

- 生命の科学アーユルヴェーダ (柏樹社)

- 植物の世界 全140号 (朝日新聞社)

- 毒のある植物 (保育社)

- 身近な薬用植物 (保育社)

- 百科事典ニッポニカ (小学館)

- はじめに

- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~

- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~

- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~

- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~

- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~

- 「おきぐすりのふるさと」富山

- 小豆島のオリーブの魅力

- 種子島におけるガジュツの収穫

- 鞆(とも)の保命酒

- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々

- 日本に一つ日本一の味噌の天神

- ハスって、な~に?

- 熊本名産「からし蓮根」

- 薬用に用いる「ハス」

- 牧野富太郎

- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~

- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~

- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~

- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~

- くすり屋の町 道修町

- 除虫菊

- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 茯苓の産地を訪ねて~1~

- 茯苓の産地を訪ねて~2~

- ローズヒップに出逢う旅:チリ

- ベトナム桂皮