きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと

熊本市大江本町の“味噌天神”

熊本市大江本町には”味噌天神”があります。

お宮の横には”味噌天神派出所”、市内電車の”味噌天神電停”があります。

味噌の天神さんは世界で唯一ここだけでしょう?

神殿右側には、いわくの笹が植えられています。

毎年10月25日に例祭が行われ、神事の後に味噌、みそ汁、うどん等の配付があります。

薬用植物園からは歩いて1分ですので、お昼ご飯をかねて出かけます。

境内には冬は椿、早春は梅、春には藤、夏はネズミモチ、秋はヒガンバナ等々樹木、草花が咲きます。

|

|

|

| トウネズミモチ | トウネズミモチ 果実 | ヒガンバナ |

|---|

|

|

| フジ | ツバキ |

|---|

一昨年2月にブッダ(釈尊)が生まれた地,ネパ-ルのルンビニ(Lumbini)を訪れました。

昨年8月に中国国境近くの薬草の都ロ-マンタン(3,880m)へのヒマラヤトレッキングをした際、神が地に空に山に植物に岩に鳥に人に宿っているのではないかと感じました。

その時、我々農耕民族は自然のモノ全てに神が宿ると考えていることを再認識しました。

それからは味噌天神に時間が有れば参拝をしています。

熊本においでの時は一度参拝下さい。

そのついでに熊本大学薬学教育部附属薬用植物園にもおいで下さい。

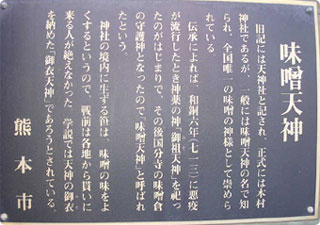

味噌天神宮の由来

味噌天神は奈良時代の713年(和銅6年)天明天皇の御世に建立したものです。

肥後の初代国司・道君首名(みちのきみのおびとな)の時、悪疫 が流行して多くの人が亡くなりました。そこで国司は、疫病平癒祈願のために、現在の神藥の神として『御祖天神(みそてんじん)』を祭祀し、疫病をおさめました。

741年(天平13年)聖武天皇の勅令により、諸国に国分寺が置かれました。

肥後国分寺は、現在の熊本市出水町に建てられ、寺の僧侶や信徒は朝夕の食事によく味噌を用いていました。その味噌倉は現在地(大江本町)の近くにありました。

ある年、多量の味噌が腐敗し困り果てた僧侶達が御祖天神に祈願したところ、神のお告げがあり『境内にある小笹を取り味噌桶の中に立てよ』とのおぼしめしがあり、その通りのことをすると不思議なことに味噌の味が良くなったのでした。人々は大喜びし、ますます信仰をたかめ、日本で唯一の味噌の神として『味噌天神』の愛称で広く知られるようになりました。

- 味噌天神宮

学説では、天神の御衣を納めた『御衣天神』であろうとされています。熊本大空襲で全焼してしまいましたが、1957年(昭和32年)に再建されました。建設地名から『本村天神』とも呼ばれています。10月25日が例祭日です。(この味噌天神宮の由来の文章は、味噌天神宮総代が書かれた文より引用)

- はじめに

- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~

- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~

- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~

- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~

- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~

- 「おきぐすりのふるさと」富山

- 小豆島のオリーブの魅力

- 種子島におけるガジュツの収穫

- 鞆(とも)の保命酒

- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々

- 日本に一つ日本一の味噌の天神

- ハスって、な~に?

- 熊本名産「からし蓮根」

- 薬用に用いる「ハス」

- 牧野富太郎

- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~

- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~

- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~

- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~

- くすり屋の町 道修町

- 除虫菊

- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう

- 茯苓の産地を訪ねて~1~

- 茯苓の産地を訪ねて~2~

- ローズヒップに出逢う旅:チリ

- ベトナム桂皮