きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

和の香り

~香りで競い合う~

好みの香りを創り、自由に楽しむ平安貴族の趣味として確立した「香」は、

良い香りを競う「香合せ」へと発展しました。

「合せ」とは、物を比べてその優劣を競い合う遊びで、香合せの他、貝合せ・菊合せ・

女郎花(オミナエシ)合せ・歌合せ・扇合せ・絵合せ・茶合せ等、多くの楽しみがあります。

沈香が人気を博す

鎌倉時代中期以降、中国や南方諸国との貿易が盛んになると、その交易品の中の「香木」に多くの注目が注がれました。練香の材料の中心は沈香木と麝香でしたが、その中でも沈香はその幽玄さと微妙な香りの差が、当時、台頭し始めた武士の好みに合い、勢力や財力を得た地方大名が競って香木を買い集め、その優劣を競う遊びが盛んになりました。

平安王朝の美意識や価値観と真っ向から対立する事による自己主張の一つの現われが「婆裟羅(バサラ)」者と呼ばれる武士達で、佐々木道譽(1306~1373)がその代表例でしょう。

その後、この風潮は「歌舞伎者」と呼ばれ、織田信長や伊達政宗へと引継がれました。

茶や花、香を桁外れの豪華な遊興の具として、その良さを競い、或は、当て物などの賭け事の対象とし、勝者には香木・工芸品・絵画・反物を賞品として与えた事から、闘香・闘茶が生れました。

「五月雨日記」によると、1478年 秋に六種薫物合(ムクサノタキモノアワセ)が、翌1479年 春に六番香合(ロクバンコウアワセ)が行われたと記載されています。

それ故、この頃が薫物を材料とした薫物合(タキモノアワセ)から素晴しい香木を使う名香合(メイコウアワセ)、更に、普通に所持する香を炷く香合(コウアワセ)へと変化し、難しい調香を行わずに、持っている香木で優劣を競う遊びが好まれる様になりました。

「香合」は、最初は「薫物合の面影」を伝えたものとされましたが、やがて「炷継香(タキツギコウ)」の様な、香銘の連歌的変化を楽しむ様になりました。

その一例は、左右3名づつに分かれて各人2種の香を順に炷き、香銘を示して

- 香銘の良さ

- 香りの良さ

「始め(炷きはじめ)」と「すがり(中間時)」、更に「火末(終り)」の香気を鑑賞し、

何回同じ香りの良さが繰返されるかの「返し」も判定する。

- 付記した和歌の良さ

などを評価し合って競うといったものです。

この様に、香では単に香りの良し悪しだけでは無く、それに付けられた香銘や関連して作った和歌などの文学的素養についても評価を受けました。

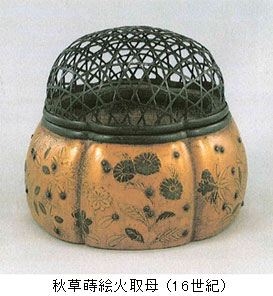

尚、この頃は、香道で使う「聞香炉(モンコウロ、キキゴウロ)」ではなく、薫香用の「火取香炉(ヒトリコウロ)=火取母(ヒトリモ)」が使われました。

|