きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

和の香り

~「十炷香(ジュッチュウコウ)」を中心にした「組香」~

「香合せ(コウアワセ【註1】)」や「炷継香(タキツギコウ【註2】)」への興味が衰えた後、組香形式の遊びが盛んになりました。香合せでは二種の香りの優劣を競い、銘や和歌などの文学的要素がそれに付随する形でしたが、組香では、和歌や詩歌などの文学的な一定の主題のもとに、その構成要素を考え、それに合った二種以上の香を選択し、香の世界で表現し解釈させて、その内に秘めた心を香りと共に楽しむものです。

組香が盛んに

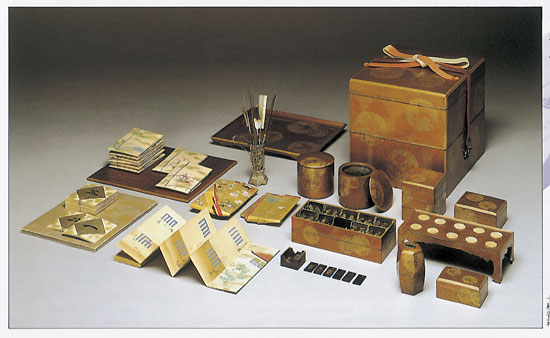

鎌倉時代末期(14世紀)の頃から「十炷香(ジュッチュウコウ)」を中心にした「組香」が「香合せ」と共に、香遊びの主流となってきました。室町時代(15世紀)になると、香合せよりも組香が盛んとなり、その中でも「十炷香」がその代表的地位を確立しました。安土・桃山時代から江戸時代初期(16世紀)になると、更に多くの組香が創り出されました。中には即興的なものまでが現れたので、これを整理して代表的なものが十種選ばれ、これを「十種の組香(十組香=トクミコウ)」と呼び、そのために使う香道具を入れる箱は「十種香箱(ジュッシュコウバコ)」と呼ばれ、素晴しい美術工芸品として現在にも残っています。

十種香箱 写真提供:香文化資料室 松栄堂 松寿文庫 十種香箱 写真提供:香文化資料室 松栄堂 松寿文庫

十組香

その後も多くの組香が生み出されたので、最初に纏められた十組香を「古十種」、17世紀頃に纏められたものを「中十組」、19世紀頃のものを「新十組」と呼び、この「三十組香」を基本形として香道を志す者は会得すべきものとされています。

但し、中十組の中には、所謂「盤物(バンモノ【註3】)」が含まれており、今日ではこれを略す場合もあります。

最も基本となる「古十組」は、十炷香・花月香・宇治山香・小鳥香・郭公香・小草香・系図香・源平香・烏合香・焚合十炷香であり、それぞれの組香名に因んだ絵柄の描かれた「総包(ソウヅツミ)」が「十種香箱」に蔵されています。

【註1】

香合せ:「合せ物」の一種。左右に分かれて相互に出した香木を聞き、優劣を評価し勝負する香会。

練香を使うのが薫物合せ(タキモノアワセ)と呼ばれる。

【註2】

炷継香:「連歌」に倣って連中(レンジュウ=香席に参列する人)が季節やその席に相応しい香木を順に炷き継ぎ、その香銘を和歌に詠み文を作る香遊びの一つ。

これは御家流の用語で、志野流では炷合せ(タキアワセ)と言う。

【註3】

盤物:元和6年(1620年)、後水尾帝の中宮として入内した二代将軍徳川秀忠の五女 和子(マサコ)が帝崩御(寛永6年=1629年)の後、それ迄、どちらかといえば男性中心で礼儀作法に偏っていた香道を、女性の嗜みの一つとして広め、女性が好む様な手法を考え出し、蒔絵を中心として煌びやかな香道具を作り、江戸時代中期の華やかな文化へと展開させた。しかし、その一方で、香の芸術性・文化性を軽んじ、作法や香気の良否を考えるよりも、勝敗中心の遊戯性に重きを置く様になった。その表れの一つが『盤物』で、これには「競馬香」「矢数番」「源平香」「名所番」の『四種盤』と、「六義香」「吉野香」「龍田香」「角力香」「鷹狩香」「闘鶏香」「舞楽香」「花軍香」「蹴鞠番」「呉越香」の『十組盤』があり、その発想性と道具の細工の見事さを今に伝えているが、上述の様に本質から離れた華美故に現在では所作自体は余り行われなくなっている。

|