前回に続いて、からだを潤す水について。

漢方ではからだをすみずみまで潤す物質を水=津液と呼び、

飲水で体内へ供給され、汗や尿などで体外へ放出されます。

この『給水』と『排水』のバランスが保たれることで体の潤いは維持されますが

何らかの原因によって、水の貯留や排泄に異常が生じた場合

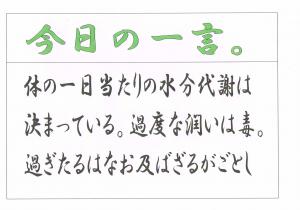

過度な潤いは毒(水毒)に変わってしまいます。

まさしく『過ぎたるはなお及ばざるがごとし』

水の貯留異常とは

全身を巡る水が何らかの原因によって滞ってしまう状態。

代表的な症状にはむくみ(水滞)があります。

このむくみが

肌や筋肉で生じれば、むくみや水太り、倦怠感となって現れ

関節で生じれば、痛みとなって現れ

大腸内で生じれば、下痢となり、

内耳で生じれば、めまいや耳鳴りを引き起こし

頭部の血管や神経周辺で生じれば、頭痛となり

そして鼻周辺で起これば、鼻水や鼻炎となる。

原因は一重に『水滞』ですが、

それが生じる部位によって症状はかくも多様化してしまいます。

そして漢方の興味深いところは

原因が同じであれば(この場合は水滞)、

訴える症状が違えども

処方される漢方は同じ(異病同治)というところです。