きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。

病気の悩みを漢方で

消風散(ショウフウサン)

1.消風散(ショウフウサン)名の意味

消風散の消風は、風証(フウショウ)を消す祛風(キョフウ)や解表(ゲヒョウ)に相当する薬能を意味しています。

本方の適応となる風証は、風邪(フウジャ)湿邪(シツジャ)熱邪(ネツジャ)が連携して侵襲し急速に発症し拡散する痒みを伴う皮疹です。

本方の消風には、図1の上段の4生薬と中段左の蒼朮(ソウジュツ)が寄与します。赤字は風熱邪を除去する清熱性の生薬です。

荊芥と防風は、各種の皮膚病変に用いられる代表的な祛風薬です(図2)。

荊芥には、炎症によるアクアポリン-3(AQP3)の発現の低下を抑制し炎症時の皮膚乾燥を緩和して痒みを止める作用があります(日薬理誌., 2014; 143: 115-119)。AQPは、水の流れを制御する細胞膜にあるたんぱく質です。

蝉退(ゼンタイ)は、セミ幼虫の抜け殻です(図3)。約6-7匹で1gです。風熱邪を発散し痒みを止める生薬です。

図1中段の3生薬は、湿潤皮疹を乾燥させる利水燥湿薬です。

下段左の5生薬は、乾燥皮疹を潤す潤燥薬です。

以上から、本方の名は、風証のかゆみ、熱感を伴う炎症性の皮膚病変に適することを示唆しています。

2.消風散の適応

消風散の主な適応は、かゆみが強い水疱、びらん、結痂 (ケッカ)や蕁麻疹などの湿潤性・滲出性の皮疹です。結痂は、患部から出た滲出液が皮膚表面に固まった状態です。

本方は、湿潤と乾燥皮疹の混在した湿疹皮膚炎に適しますが、臨床的には夏季に増悪し患部に熱のある湿潤傾向の皮疹に用いられています(皮膚, 1997; 39: 1-23)。

消風散の皮膚科領域への研究例:

・成人型アトピー性皮膚炎の発赤を黄連解毒湯と併用して軽減、次いで皮膚乾燥を温清飲と併用して軽減。

日東医誌., 1994; 44: 391-395

・蕁麻疹の膨疹とかゆみを軽減。

MB Derma, 2013; No.211: 14-16

・42歳女性の膿痂疹と亀裂、鱗屑を伴う掌蹠膿庖症を標治として本方と

越婢加朮湯を、本治として防風通聖散と桂枝茯苓丸を併用して軽減。

日東医誌., 2021; 72: 171-176

・基礎研究: ダニ抗原反復塗布によって誘発したマウスアレルギー性皮膚炎

の掻爬行動を抑制。

日薬理誌., 2008; 131: 240-243

湿疹・皮膚炎(4)を参照してください。

消風散の適応領域を拡大する併用例(皮膚, 1997; 39: 1-23)。

・水疱、びらん、浮腫、滲出の強い場合: 越婢加朮湯と併用。

・発赤、充血、熱感の強い場合: 黄連解毒湯や白虎加人参湯と併用。

・膿疱、化膿傾向の強い場合: 十味敗毒湯や排膿散及湯と併用。

・慢性化して暗赤色の乾燥皮疹: 温清飲と併用。

・肥厚、苔癬化の強い場合: 桂枝茯苓丸、桃核承気湯と併用。

3.消風散の関連方剤

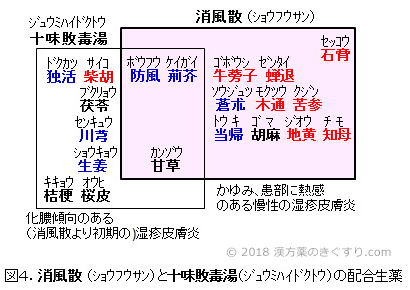

3.1)十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ)は、消風散より乾燥傾向で熱証が軽度な初期の皮疹(紅斑、丘疹、膿疱)に適します(皮膚, 1990; 32: 149-150)。

本方は、消風散より祛風解表薬と排膿薬が多く、清熱薬と潤燥薬が少ない方剤です(図4)。両方剤は、漢方薬名の意味:十味敗毒湯でも比較しています。

3.2)治頭瘡一方(ヂヅソウイッポウ)は、消風散より滲出液が多く化膿傾向の湿疹、結痂(ケッカ)に用いられます。とくに乳幼児の頭部・顔面の湿潤性湿疹(くさ:瘡カサ、胎毒)に適します(図5)。

本方が、小児の頭部の紅斑、びらん、痂皮を軽減した報告があります(皮膚科の臨床, 2017; 59: 615-618)。

本方は、祛風薬と清熱性の忍冬(ニンドウ:散癰)連翹(レンギョウ:清熱消瘡)大黄(ダイオウ:瀉下活血)を含む祛風・清熱解毒・活血化湿剤です。

潤燥薬を含まないことが本方と消風散との相違点です(図6)。

3.3)清上防風湯(セイジョウボウフウトウ)は、のぼせ、赤ら顔、発赤した皮疹、赤にきびに用いられる清熱性の祛風排膿剤です。尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023の炎症性皮疹治療薬として推奨されています(日皮会誌., 2023; 133: 407-450)。漢方薬名の意味:清上防風湯を参照してください。

本方は、祛風薬に加えて、清熱解毒剤の黄連解毒湯の主要生薬(図7●の3生薬)と連翹(清熱消瘡)を含みます。

本方は、消風散より熱証の赤にきびに適します。にきびを参照してください。

消風散の口訣(抜粋)

・祛風止痒、清熱と、利湿、滋潤薬を含む方剤。熱証の湿潤皮疹には黄連解毒湯を、乾燥皮疹には白虎加人参湯を併用する(広瀬滋之)。

・風熱型の湿疹・皮膚炎、蕁麻疹に用いる基本方剤。利湿薬と滋潤薬が同時に配合されている。夏季に増悪する湿潤傾向の皮疹によい(高橋邦明)。

・本方は、止痒、抗炎症、水分調整、血流改善作用を有する生薬を含み湿疹皮膚炎や蕁麻疹治療の基本方剤である(小林裕美)。

(2026年2月20日 改訂公開)

漢方薬名を選ぶ!

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリュウコツボレイトウ)

- 柴胡桂枝乾姜湯(サイコケイシカンキョウトウ)

- 柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)

- 柴胡清肝湯(サイコセイカントウ)

- 三黄瀉心湯(サンオウシャシントウ)

- 滋陰降火湯(ジインコウカトウ)

- 四逆散(シギャクサン)

- 十全大補湯(ジュウゼンタイホトウ)

- 十味敗毒湯(ジュウミハイドクトウ)

- 潤腸湯(ジュンチョウトウ)

- 小柴胡湯(ショウサイコトウ)

- 小青竜湯(ショウセイリュウトウ)

- 消風散(ショウフウサン)

- 辛夷清肺湯(シンイセイハイトウ)

- 参蘇飲(ジンソイン)

- 清上防風湯(セイジョウボウフウトウ)

- 清暑益気湯(セイショエッキトウ)

- 清心蓮子飲(セイシンレンシイン)

- 清肺湯(セイハイトウ)

- 疎経活血湯(ソケイカッケツトウ)

病気の悩みを漢方で

谿 忠人 先生

大阪大学薬学部卒・同大学院薬学研究科修了

- 大阪大学薬学部・助手 (生薬材料学と生薬化学)

- 近畿大学東洋医学研究所・講師・助教授 (臨床漢方薬学)

- 住友金属工業(株)未来技術研究所・医薬研究部長 (創薬研究)

- 富山大学和漢医薬学総合研究所・教授 (資源科学と漢方医療薬学)

- 大阪大谷大学薬学部・教授 (漢方医療薬学)

- 平成24(2012)年3月に大阪大谷大学を定年退職。

- 大阪大谷大学名誉教授。

- 日本東洋医学会名誉会員、和漢医薬学会名誉会員。

漢方医療とは

- (1)現代医療における漢方製剤

- (2)漢方薬局における診察

- (3)漢方薬局における診断(1)虚実と寒熱

- (4)漢方薬局における診断(2)気血水

- (5)漢方薬局における診断(3)病期

- (6)漢方薬局における診断(4)五臓

- (7)漢方処方の剤形

- (8)漢方医療と民間療法

- (9)セルメと健康相談

症状と漢方薬

- (あ行)

- RSウイルス

- 足腰の衰え(虚弱)

- 足のむくみ

- アトピー性皮膚炎

- アルコール性肝炎

- アルツハイマー型認知症

- アレルギー性鼻炎

- 胃食道逆流症

- 胃腸かぜ

- 胃腸虚弱

- 胃腸虚弱(高齢者)

- 胃腸虚弱(フレイル)

- 胃痛

- 胃もたれ

- 意欲の低下

- 意欲低下(虚弱)

- イライラ

- イライラ(産後)

- インフルエンザ

- インポテンツ

- ウイルス肝炎

- うつ感

- 運動器症候群

- 円形脱毛症

- おしっこの悩み(前立腺肥大)

- (か行)

- 顔色不良(虚弱)

- 過活動膀胱

- 過換気症候群(過呼吸)

- 霍乱

- かぜ(風邪)

- 肩・首筋のこり

- 過敏性腸症候群

- 下部尿路症状

- 花粉症

- がん

- かんしゃく

- 関節痛(冷え症)

- 関節リウマチ

- 感染性胃腸炎

- 乾燥肌

- 肝臓病

- 気うつ

- 気うつ(産後)

- 気管支炎

- 機能性ディスペプシア

- 虚労

- 起立性調節障碍

- 緊張型頭痛

- 筋肉減少症

- 軽度認知障碍

- 月経周期の乱れ

- 月経痛(冷え症)

- 月経痛(冷えのぼせ症)

- 月経不順(周期の長短)

- 月経不順(血の道症)

- 月経前症候群(PMS)

- げっぷ

- 下痢

- 下痢(ゲンノショウコ)

- 高血圧

- 高血圧傾向(虚弱)

- 高血糖

- 好酸球性副鼻腔炎

- 口内炎

- 後鼻漏

- 高齢者

- 五十肩

- 呼吸困難(COPD)

- こじれた咳(感冒)

- 骨粗鬆症

- 子どもがほしい

- こむら返り

- コロナ後遺症

- (さ行)

- サルコペニア

- 産後の回復不全

- 残尿感(前立腺肥大)

- CFS(慢性疲労症候群)

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 湿疹

- 脂肪肝

- しもやけ

- しゃっくり

- 主婦湿疹

- 暑気あたり

- 女性不妊

- 自律神経失調症

- 脂漏性湿疹

- 尋常性乾癬

- 尋常性ざ瘡

- 頭重感

- 頭痛

- 頭痛(しめつける痛み)

- 頭痛(低気圧)

- 頭痛(婦人更年期障碍)

- ストレス胃

- 生理痛(冷え症)

- 生理痛(冷えのぼせ症)

- 生理不順(血の道症)

- 精力低下(男性)

- せき(咳)

- 咳(こじれた感冒)

- 脊柱管狭窄症

- 喘息

- 喘息(発作)

- 喘息(寛解)

- 前立腺肥大

- GERD

- (た行)

- たん(痰)

- 男性更年期障碍

- 男性不妊

- 蓄膿症

- 血の道症

- チック

- 痛風

- 手足口病

- 手足のしびれ(糖尿病)

- 低気圧頭痛

- 天気痛

- 動悸

- 凍瘡

- 糖尿病

- (な行)

- 内臓脂肪症候群(糖尿病)

- ながびく咳(感冒)

- 夏かぜ

- NASH

- 夏の悩み

- 夏バテ

- 夏やせ

- 2型糖尿病

- にきび

- 尿意切迫

- 尿失禁

- 尿路結石

- 尿路不定愁訴

- 妊娠力をつけたい

- 認知症

- 脳血管性認知症

- 熱中症

- 脳梗塞と脳出血

- のぼせ感

- ノロウイルス下痢

- (は行)

- 肺気腫(COPD)

- 排尿異常

- 鼻アレルギー

- 鼻かぜ

- 鼻づまり

- 鼻水

- 非アルコール性肝炎

- 冷え症

- 冷えのぼせ症

- 鼻炎

- 皮膚炎

- 皮膚瘙痒症

- 肥満

- 肥満(糖尿病)

- 疲労感

- 頻尿

- PMS(月経前症候群)

- 不安定膀胱

- プール熱

- 腹痛

- 副鼻腔炎

- 婦人更年期障碍

- 不眠

- 不眠(産後)

- フレイル(虚弱)

- ヘルパンギーナ

- 変形性膝関節症

- 片頭痛

- 便通異常

- 便秘

- 膀胱結石

- (ま行)

- マタニティー・ブルー

- 慢性胃炎

- 慢性気管支炎(COPD)

- 慢性の咳(COPD)

- 慢性疲労症候群(CFS)

- 慢性閉塞性肺疾患

- むくみ(足のむくみ)

- 無月経

- 胸やけ

- メタボ肥満

- メタボリック・シンドローム(糖尿病)

- めまい

- めまい(婦人更年期障碍)

- (や行)

- 夜間頻尿

- やせと栄養失調

- 腰痛

- 抑うつ感

- 抑うつ感(虚弱)

- 夜泣き

- (ら行)

- 冷房下痢

- 老年症候群

- ロコモ